/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/L2LUGSUUSBBGBO532XUYMJBD5E.jpg)

En tiempos en los que se debate sobre la conveniencia del teletrabajo, el poeta estadounidense Wallace Stevens (1879-1955) es una muestra de las peculiares virtudes que puede ofrecer la presencialidad: escribía sus poemas mentalmente en sus caminatas diarias de ida y regreso de la oficina, en la ciudad de Hartford, Connecticut, y el ritmo de su paseo servía de hilván a la musicalidad de los versos.

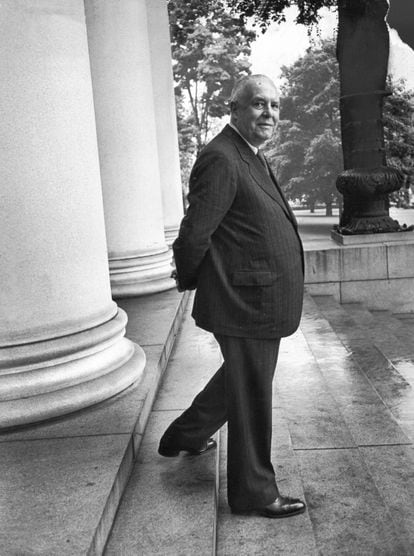

Stevens era un señor normal y corriente, en las pocas fotos que se conservan aparece vestido con traje gris, corbata roja, orondo, con el pelo canoso cuidado y bien cortado. Se despertaba a las seis y se acostaba a las nueve de la tarde. Trabajaba como abogado en una compañía de seguros, la Hartford Accident and Indemnity Company, de la que llegó a ser vicepresidente por tres décadas. No le gustaba hablar de poesía, ni los actos literarios, ni las entrevistas. Pero dentro de aquel señor estaba uno de los poetas fundamentales del siglo XX. “El mundo es feo / y la gente está triste”, escribió en uno de sus textos.

El documental A Foreign Song, dirigido por César Souto y producido por Daniel Froiz, está inspirado no tanto en la biografía del escritor (que, por lo demás, no tiene nada de especial), sino en su figura y su poesía. En el último Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), en noviembre, fue galardonado con el premio a la mejor película española y el premio RCService al director de la mejor película española.

“Me interesaba la idea de hacer una película basada en un individuo ordinario, y no en el artista extravagante que tiene una personalidad arrebatadora”, dice el cineasta. “Una existencia que parece tener más que ver con la prosa que con la poesía”. Stevens ni siquiera disfrutaba hablando de su obra, porque consideraba que la poesía no era cosa personal, sino la voz de otro que hablaba a través de sus versos. Ese rapto poético, esa sensación de ser instrumento de otras voces lejanas y desconocidas, le será familiar a casi cualquiera que escriba, pero Stevens lo afrontaba con total humildad y honestidad. Algo que Souto valora en “una época marcada por el culto a la personalidad destacada y por la exposición permanente del yo”.

Stevens fue un “híbrido inexplicable de dos facetas aparentemente irreconciliables de la experiencia americana: los negocios y la poesía”, señala Milton J. Bates en el libro Wallace Stevens. A Mythology of Self (University of California Press). En A Foreing Song no aparecen bustos parlantes glosando al poeta, ni demasiados datos biográficos, lo que predominan son planos de los espacios por los que transitó, del Nueva York de su juventud a los apacibles suburbios de la burguesía de Hartford, pasando por las zonas financieras donde trabajó, que se acompañan de una voz en off, a veces del poeta, a veces de otros locutores, que recita poemas o lee cartas. Las imágenes y el ritmo pausado en un metraje de dos horas invitan al espectador a entrar en un estado de contemplación, quizás propicio a la poética de Stevens, que tanto trató la imaginación y la naturaleza. “Me llama la atención que momentos que consideramos banales, como ir y volver del trabajo, suponen en realidad una parte importantísima de nuestras vidas”, dice el director, “de ahí a veces nace la poesía”.

Muchas de las imágenes del filme son extraídas de cintas caseras estadounidenses obtenidas por internet. “Quería ir al origen del material doméstico: el momento en el que Stevens publicó su primer libro fue también el momento en el que Eastman Kodak lanzaba una cámara de 16 milímetros para aficionados. Es como un punto fundacional del cine. Hay una manera de retratar el mundo como si fuese una posesión”, dice Souto. Otras imágenes son rodadas por el equipo sobre el terreno o proceden de documentación histórica.

El emperador de los helados

Stevens supuso una fuerte influencia en la poesía en lengua inglesa, que se notó en la obra de grandes nombres posteriores, como John Ashbery, Mark Strand o Anne Carson. Entre sus lecturas estaban los clásicos, los románticos, especialmente Wordsworth, o la tradición francesa, sobre todo los simbolistas. También la filosofía de Ralph Waldo Emerson. “Toda la poesía estadounidense de la segunda mitad del siglo XX está influida por él”, dice Andreu Jaume, responsable de la edición de la Poesía reunida (Lumen) de Stevens, con traducciones propias y de Andrés Sánchez Robayna y Daniel Aguirre Oteiza. “De alguna manera fue un poeta que ayudó a salir del callejón sin salida del modernismo [en el sentido anglosajón del término] de T.S. Eliot y Ezra Pound”, añade Jaume.

Stevens fue, además, un poeta tardío, al menos en cuanto a publicación, pues sacó su primer poemario, Armonio (1923), a los 44 años. En él se encuentra uno de los poemas más conocidos del autor, El emperador de los helados, que relata el fallecimiento de su madre de forma tremendamente ambigua, con un estribillo desconcertante que cambia el tono en dos ocasiones: “El único emperador es el emperador de los helados”. Es la perplejidad que en ocasiones provoca este autor que, en 1955, recibió el Premio Pulitzer de poesía por sus The Collected Poems. “Pues la muerte es la única madre de la belleza”, dejó escrito en otro lado.

La poesía de Stevens es compleja, misteriosa y por momentos incomprensible, al menos para el lector poco entrenado. Si clasificamos a los poetas en dos campos, los que se aprehenden mediante la emoción o mediante el intelecto, y existiendo en medio una gama de grises, tal vez deberíamos encasillar a Stevens más cerca de los segundos, más cerebrales. No todos los lectores dirán lo mismo. “Stevens no es un poeta hermético en el sentido de que sus poemas oculten un significado en clave”, opina Jaume. “Él simplemente piensa así. Es un poeta mental, un gran cantor de la imaginación, pero también es muy cálido y transmite una extraña e inmediata emoción. En ese sentido, creo que no se puede clasificar en ningún bando”. En 2020, Javier Marías editó y tradujo el largo poema Notas para una ficción suprema, de Stevens, en su editorial, Reino de Redonda.

Uno de los pocos momentos fervorosos de la vida del sosegado Stevens, se relata en el prólogo de su Poesía reunida, fue cuando, en 1936, durante un cóctel en Cayo Hueso, Florida, notablemente bebido, le habló muy mal de su hermano a la hermana de Ernest Hemingway. Ella, disgustada, fue a buscar al escritor, que acudió y se encontró a Stevens furioso, probablemente con unas copas de más. El poeta, que tenía 56 años y era 20 más viejo que Hemingway, trató de encajarle un puñetazo a la mandíbula, pero erró el tiro y cayó al suelo. Al levantarse, Hemingway le acertó en el rostro, y Stevens hizo lo propio, pero se rompió la mano. “No deja de ser llamativo que el poeta más introvertido y sedentario quisiera romperle la cara al escritor más físico y aventurero. Parece una metáfora entre uno y otro extremo de la literatura estadounidense”, según Jaume.

Wallace Stevens, poeta canónico, fue, por lo demás, un tipo normal. “El poeta del siglo XX ya no es una figura heroica al modo de Lord Byron”, continúa Jaume. “Stevens responde al tipo de su época y de su país: alguien que nunca salió de Estados Unidos y que solo viajó leyendo. Kafka ya era un escritor parecido en ese aspecto. Por detrás de los seguros, las leyes, los días laborables y los salarios, la épica de una imaginación indómita”.

Toda la cultura que va contigo te espera aquí.

Suscríbete

Babelia

Las novedades literarias analizadas por nuestros mejores críticos en nuestro boletín semanal

RECÍBELO

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites