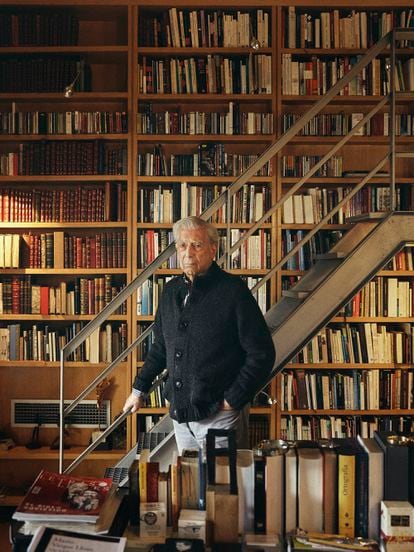

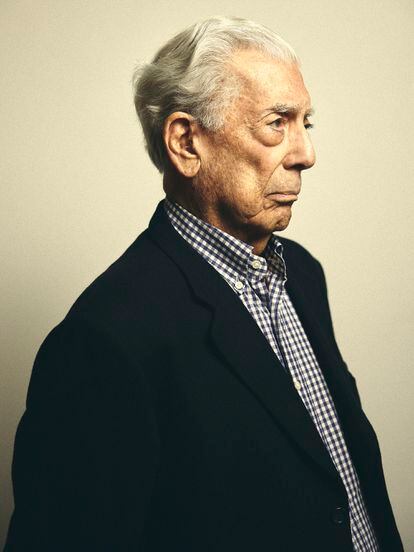

El escritor Mario Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 86 años) premio Nobel de Literatura, recibe en una casa de espacios enormes, luz y libros. Es su famoso refugio de la calle de la Flora en el centro de Madrid, que el autor abandonó hace siete años para irse a vivir a una casa aún más famosa, la de la conocida como reina de corazones Isabel Preysler en Puerta de Hierro, también en Madrid. “La experiencia se vivió y ya está. Ya vuelvo a estar aquí, rodeado de mis libros”, dirá en medio de la entrevista, riendo como si hubiese regresado de Ítaca. “No me arrepiento de nada, absolutamente”, matiza acto seguido. El escritor de clásicos de la literatura universal como La ciudad y los perros, Conversación en La Catedral, La casa verde, La guerra del fin del mundo o La fiesta del Chivo, está de buen humor. Observa que el periodista pide vino y cambia su petición: él también quiere vino. La conversación se alarga una copa más, una hora y media en la que responde a todo o casi todo. El jueves 9 de febrero será uno de los días más importantes en la vida de Mario Vargas Llosa: entrará en la Academia Francesa; el primer escritor, desde su fundación en 1634 por el cardenal Richelieu, que lo hace sin obra original en lengua francesa. Un hito para quien tenía París como un sueño de juventud y Flaubert como un sueño de estilo.

A los académicos franceses los llaman inmortales.

Ser inmortal me parecería aburridísimo. Mañana, pasado, el infinito… No, es preferible morirse. Lo más tarde posible, pero morirse.

¿Piensa en la posteridad?

En la vida lo he hecho. Pienso en mis hijos, en mis nietos. Pero de mis libros no pienso nada.

¿De verdad no piensa: ‘Este libro se va a quedar para siempre, este otro también’?

Tengo libros que merecerían sobrevivirme, sí. Conversación en La Catedral y La guerra del fin del mundo. Son dos libros en los que trabajé muchísimo. Pero yo no pienso en la muerte. ¿Qué ocurrirá con mi obra después de muerto? No lo sé, no estoy en esas.

¿En qué está?

En nada de eso. Lo que yo detesto es el deterioro. Las ruinas humanas. Es algo terrible, lo peor que podría pasarme. Por ejemplo, ahora tengo problemas de memoria. La memoria la tuve siempre muy lúcida. Recordaba las cosas, y noto cómo se ha empobrecido. Es inevitable: 86 años. Hay cosas que recuerdo más que otras, pero… Algunos nombres, por ejemplo: veo las caras, pero los nombres se me han perdido.

¿Es usted nostálgico?

Hasta cierto punto. Recuerdo muchas cosas que lamento que se hayan perdido. Por ejemplo, los años universitarios. Los recuerdo con gran lucidez. En cambio, para los de inmediatamente después ya entro en una especie de nebulosa. Son como unas nubes que de pronto me recuerdan hechos muy tristes, o muy alegres. Recuerdo de Bolivia al hermano que nos enseñó a leer: el hermano Justiniano. Era un viejecito italiano que nos hacía bailar y nos iba metiendo las letras y las conjunciones. Algo maravilloso, una de las grandes cosas que me han pasado en la vida.

El hecho fundacional de su vida: leer.

El cambio que significó. De pronto entré en un mundo que era infinito, a diferencia de Cochabamba, que era una ciudad pequeñita. Podía viajar, y viajar en el tiempo, además: ir hacia el futuro, hacia el pasado. Los libros significaban una aventura siempre. Mi madre me había prohibido que leyera un libro que ella tenía en su velador. Lo recuerdo muy claro: era un libro amarillo con las letras azules, de Pablo Neruda: Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Me acuerdo de unos versos con los que comenzaba el libro: “Mi cuerpo de labriego salvaje te fecunda y hace saltar al hijo del fondo de la tierra”. Y entonces yo decía: ahí está el pecado, pero ¿qué pecado? No sabía cuál era, pero sospechaba que el pecado estaba ahí.

Hábleme de su padre. [Ernesto Vargas, un hombre de carácter endiablado, acomplejado socialmente, se separó de Dora Llosa, a la que encerraba en casa por sus celos mientras él tenía amantes e hijos, meses antes de que Mario naciese. Hasta los 10 años, al niño se le hizo creer que su padre había fallecido. A esa edad, sus padres volvieron a estar juntos]

El comienzo con mi padre no fue bueno: descubro que no está muerto. No hubo nunca un entendimiento, siempre hubo una enorme tensión. Digamos que era falta mía, sí. Él me había quitado a mi mamá, pero además era un hombre muy rígido, muy duro. Mi vocación literaria fue una manera de resistir su autoridad.

Cuenta en El pez en el agua que a su padre le desconcertaba, en realidad no le gustaba, encontrarse con su nombre ni siquiera en periódicos como The New York Times.

Él tenía la idea de que todos los escritores y poetas eran borrachos o maricones: le producía verdadero horror. Un hijo que era escritor y se pasaba las noches en esas borracheras espantosas: esa era la idea que él tenía de la vocación literaria. Me metió en el Colegio Militar Leoncio Prado porque pensó que los militares y la literatura no se llevaban bien. Le salió el tiro por la culata, porque en el Leoncio Prado empecé a escribir de manera profesional: escribía las cartas de muchos militares para sus enamoradas, a las que ellos no sabían responder. Era muy divertido leer las cartas de ellas para poder contestarlas.

A menudo en sus libros, en sus entrevistas, se le escapa esta observación cuando habla de su juventud: “¿Cómo pude hacer tanto?”. No paraba de leer, de escribir, de salir, de viajar. ¿Será porque para escritores como usted, la escritura es una actividad casi inconsciente, algo parecido a respirar?

No. En absoluto. Yo sufría muchísimo escribiendo y, al mismo tiempo, quería mejorar. Mi estilo era muy primitivo. Necesitaba mejorarlo. En el periódico eso era imposible, porque había que entregar inmediatamente los papeles. Yo he sufrido mucho con el estilo. Y, además, siempre que me sentaba a escribir, me decía: tienes que suprimir los adjetivos. Eso es lo importante: que no haya adjetivos.

“Yo siempre he procurado poner la prosa al servicio de la historia, y no la historia al servicio de la prosa”.

Que los personajes salgan, que vivan por su cuenta. Era muy importante que las personas no obstruyeran el lenguaje y que el lenguaje estuviera al servicio de las personas que vivían en una novela. Esa fue siempre mi obsesión. Ahora no, ahora ya no. Pero mi obsesión cuando escribía las primeras novelas era no dar al lenguaje preferencia sobre las actividades de los personajes.

Flaubert.

El gran descubrimiento de mi vida, soy el escritor que soy por él. Flaubert había engañado a su padre inventándose una enfermedad —decía que veía luces y se desmayaba— porque su padre quería que siguiera una profesión liberal. El padre era médico, director de hospital, y se resignó y lo encerró en una casa en un pueblito, Croisset, y allí escribió Madame Bovary. Cinco años se demoró, escribiendo todos los días. Yo…

Pero…

Yo pensaba en qué sentido tenía ser escritor en un país como el Perú, que no tenía editoriales y en el que había muy pocas librerías. Por eso soñaba con ir a Francia. Y esto fue muy divertido: llegué a Francia y los franceses se habían puesto de pronto a leer a los latinoamericanos. Leían a Borges, a Cortázar, a Fuentes, y después a García Márquez. En París yo empecé a sentirme un peruano, un latinoamericano, y descubrí que las fronteras eran artificiales: ¿qué diferenciaba a Perú de Colombia o de Bolivia? Nada, absolutamente nada. Había problemas compartidos: los golpes militares, por ejemplo, que había sido la pesadilla de Bolívar.

¿Qué hizo nada más llegar a París?

La noche que llegué compré, en una librería muy famosa, La Joie de Lire (‘El gozo de leer’), que abría hasta las doce, un ejemplar de Madame Bovary. Me pasé media noche leyéndolo. Me quedé deslumbrado con ese lenguaje tan absolutamente exacto, preciso, elegante y al mismo tiempo muy funcional.

¿Qué le pasaba en Perú?

Mi vocación fue siempre la de ser un escritor, pero en el Perú yo tenía una gran angustia de la que me sacó Sartre. Me aboné inmediatamente a dos revistas francesas cuando me matriculé en la Alliance Française, que fue el mismo año que entré a la universidad. Sartre era muy fuerte, te convencía y te decía: tú puedes ser de un pequeño país africano donde todo el mundo es analfabeto, sin embargo puedes denunciar eso, escribir sobre eso. Fui muy fiel seguidor de Sartre hasta que leí, ya en los años sesenta, que les decía a dos escritores africanos: “Ustedes tienen que hacer la revolución para luego hacer la literatura”. Me pareció una traición y empecé a distanciarme de él.

No sé si la palabra es madurar o evolucionar, pero mucha gente que empieza con Sartre acaba más cerca de Camus.

Sí. Camus no tenía la formación que tenía Sartre. No había leído lo que había leído Sartre, pero era mucho más realista. Yo lo conocí. Me dijeron que estaba en uno de los teatros de los grandes bulevares de París, y que a las doce podía ir yo. Fui con una revistita que sacábamos en el Perú y que se llamaba Literatura, de muy poquitas páginas. Con él estaba María Casares, la gallega. Traté de hablarles en francés y él me contestó en español. Hablamos en español un ratito y a los pocos meses se murió en accidente de coche. Fue muy simpático, muy educado.

Dijo la editora Pilar Reyes de Javier Marías, cuando falleció el autor, que si tenía un primer párrafo, tenía una novela.

A mí me importa mucho saber cómo termina una historia. Y antes de empezar tomo muchas notas, hago esquemas que luego no respeto, pero me sirven. Todo eso en fichas pequeñas. Pienso mucho antes de empezar a escribir. Necesito tener claro lo que voy a hacer. Me acuerdo ahora de una tarde en París.

¿Qué pasó?

El primer escritor latinoamericano que conocí allí fue Cortázar. Paseábamos juntos. Un día me dijo: “Esta tarde tengo que escribir Rayuela y no sé qué va a pasar”. ¡A mí me parecía tan absolutamente increíble! “¿Y qué haces? ¿Te sientas a la máquina y…?”, le dije. “Sí, yo me siento y empiezo así, con los dedos, y empieza a funcionar la memoria”, respondió. Me quedé maravillado, ¡yo trabajaba tanto antes de empezar a escribir!

Cortázar.

Los Cortázar vivían muy modestamente. Tenían, nada, unos cuartitos cerca de una plaza. Luego se mudaron al barrio XIV, y ya tenían un departamento más grande. Pero el primero que tuvieron era modestísimo, claro.

“Cuando éramos más pobres y más felices”, escribió Hemingway de París.

Yo soñaba con París, veía películas francesas en Lima, y leía, sobre todo leía, mucho en francés. Pero lo que fue muy importante fue el descubrimiento de Flaubert. Eso a mí me convenció de que había que dedicarse a la literatura como Flaubert: trabajar cada frase, cada palabra, leer en voz alta y sentir que corre el texto, que es deslumbrante. Y, sobre todo, tener horror a los adjetivos.

La hegemonía del verbo.

Así están hechas La ciudad y los perros, La casa verde y Conversación en La Catedral. Me da la impresión de que la primera novela importante que escribo es Conversación en La Catedral. Es una novela que salta mucho sobre La ciudad y los perros o sobre La casa verde. Más sólida, más compleja.

¿Cómo se le ocurre?

Había una pequeña fonda a la que fui a recoger un perrito que tenía que se llamaba Batuque, y entonces vi que dos negros mataban a unos perros a palazos. Los metían en una bolsa y los golpeaban. Salí de ahí y me metí en un cafetín para tomar una cerveza; ese cafetín se llamaba La Catedral. Ahí se me ocurrió la historia de un muchacho que recibía a un chófer que tenía el padre; un muchacho que había practicado el periodismo, y que había descubierto que el padre era maricón, que era algo terrible en el Perú de esa época. Ser maricón era la ignominia. El muchacho trata de descubrir si el chófer se acostaba con su padre. Tienen una relación dificilísima. Y eso es todo la novela, todo, todo. Una conversación que va aflorando en los distintos capítulos. Me costó mucho trabajo esa novela.

¿Había algo freudiano ahí?

No, en ese tiempo yo creo que no había leído a Freud.

En la novela el chico periodista trata de averiguar si su padre es homosexual. En su vida, el padre del chico periodista sospecha de la sexualidad de su hijo por dedicarse a las letras.

Ah, es posible, sí. No lo confirmaba nunca, pero la duda atormentaba a este muchacho.

Cuando usted publicó La fiesta del Chivo en el año 2000, se le atribuye a García Márquez una frase: “Esto no se le hace a un viejo como yo”. En el sentido de que ya se creía que ustedes dos habían dejado atrás la edad de oro de sus grandes obras.

Fui a la República Dominicana por primera vez para hacer un documental. Trujillo había muerto asesinado hacía años ya. La gente empezaba a hablar, a contar cosas, y a mí me impresionó muchísimo una de esas cosas: que se dijera que los campesinos le regalaban sus hijas a Trujillo. Pensé que era la exageración típica latinoamericana. Pero me dediqué a preguntar. Conocí a un secretario que había pertenecido al cuerpo de élite que protegía a Trujillo. Un dominicano de origen árabe, Khalil Haché. Muy simpático, una persona mayor ya, retirado del ejército. Nos hicimos bastante amigos, y le pregunté: “En estas giras que hacía Trujillo, ¿es verdad que los campesinos le regalaban a sus hijas?”, y me dijo: “Sí, ¡y era un problema para el jefe, porque no sabía qué hacer con ellas: no podía devolvérselas a los padres!”.

¿Eran niñas?

¡Eran niñas que los campesinos le regalaban a Trujillo! Ahí decidí escribir la novela de Trujillo. Fueron más de tres años, también. Un trabajo terrible. Se hablaba mucho de las cosas sexuales de Trujillo. Trabajé yendo y viniendo a la República Dominicana para ver periódicos de la época como Listín Diario. Trujillo sólo se interesaba por las páginas dedicadas a las actividades frívolas. No se interesaba nunca por las cosas serias: sólo las fiestas, los almuerzos, las comidas, los tés. Me dijo el director de Listín Diario, un viejecito ya retirado: “Teníamos grandes dolores de cabeza para adivinar las cosas, porque al distinguido caballero había que quitarle el ‘distinguido’ cuando caía”. Entonces: “El señor Fulano de Tal”. Así se enteraban las propias víctimas que habían caído en desgracia: por las páginas de sociedad.

Antes, cuando usted hablaba de los adjetivos, pensé en García Márquez, que los utiliza más.

Yo fui un gran promotor de Cien años de soledad. Escribí muchísimos textos sobre el libro [uno de ellos, Historia de un deicidio, un ensayo monumental sobre el autor colombiano que tuvo su origen en la tesis que le valió a Vargas Llosa el título de doctor por la Complutense]. A García Márquez, en realidad, lo conocí a través de cartas. Yo vivía en Inglaterra, y él en México. Nos escribimos. Intentamos escribir una novela sobre la guerra entre Perú y Colombia que había ocurrido en la selva amazónica, en Leticia.

¿A cuatro manos?

Queríamos escribir entre los dos una novela, pero era imposible, porque García Márquez sabía muchísimo más de esa guerra y para mí era muy borrosa. Nos escribimos muchísimas cartas que están en Princeton.

Ya en Barcelona se tratan.

Me hubiera quedado en Inglaterra porque me gustaba enseñar. Pero un día Carmen Balcells [agente literaria de Vargas Llosa] llegó y abrió la puerta de un patadón con regalos para mis hijos, y me dijo: “Te vas esta misma tarde a Barcelona”. Y le digo: “Pero ¿estás loca? ¿Cómo se te ocurre esto? Tengo dos hijos a los que mantener”. Y ella: “Vas a ganar lo que ganas en la universidad si te vas a Barcelona”. A Carmen Balcells tenías que hacerle caso o matarla, porque no había intermedio. Entonces renuncié. Mi jefe de la universidad me dijo: “¿Vas a vivir de tus derechos de autor? ¡Estás loco! ¡Nadie vive de sus derechos de autor, nadie! ¡Si tenemos que pagar para ser publicados!”. Entonces dije: “Pues estoy loco, pero es que tengo que matar a Carmen Balcells, y estaría más loco aún”. Y nos fuimos.

Barcelona.

Viví allí cinco años maravillosos. En Barcelona se produjo, gracias a Carmen Balcells y Carlos Barral, ese reencuentro entre los escritores latinoamericanos y españoles que habían estado cuarenta años dándose las espaldas. Las editoriales españolas empezaron a publicar a latinoamericanos. Era otra Barcelona. No había independentistas, estaban considerados unos viejecitos a los que nadie hacía caso. El gran sueño de los catalanes era la nueva sociedad, la sociedad libre, la democracia. Los españoles iban a Barcelona para sentirse europeos. Barcelona tenía una efervescencia cultural formidable. Todas las grandes editoriales estaban en Barcelona. A mí no se me pasaba por la cabeza que algún día el independentismo fuera, no ya mayoritario, sino tan importante. Me acuerdo de que me quedé muy impresionado cuando llegaban latinoamericanos —chicos, chicas, muy jóvenes— que llegaban como nosotros llegábamos antes a París, porque en Barcelona había que estar, había que publicar libros en Barcelona, conseguir que alguna editorial de Barcelona te sacara. Barcelona prendió, tuvo una riqueza internacional muy grande, y fueron latinoamericanos los que llegaban allí. Me impresionó muchísimo eso. Trabajé también, escribí Pantaleón y las visitadoras, y no recuerdo ahora qué otros libros.

¿Por qué se va?

Porque al final ya se va todo el mundo. Se va García Márquez a México. Y Patricia se queda embarazada. Me preocupé muchísimo. Nos fuimos al Perú. Además, mi lenguaje había empezado a perder una cosa peruana, y era lo que yo escribía: yo escribía peruano. Nos fuimos en barco: fue un viaje maravilloso en el que parábamos en todas partes.

Le leo un titular de Jaime Bayly en Caretas, de Perú: “Pasarán trescientos años antes de que los peruanos tengamos otro genio de la estatura de Vargas Llosa”.

Ah, ¿sí? ¿Eso dice Bayly? Bueno [ríe]

Va a publicar dentro de dos meses un libro que se titula Los genios.

¿Y quiénes son los genios?

Usted y García Márquez.

¡Ah, bueno! [ríe] No sabía.

[El 12 de febrero de 1976, tras llevar tiempo sin verse, Gabriel García Márquez fue a saludar a Mario Vargas Llosa en México D. F. y este le dio un violento puñetazo, el puñetazo más famoso -y misterioso- de la literatura universal: los dos se negaron a hablar nunca de él, y desde entonces rompieron su amistad para siempre] ¿Qué puede llevar a romper una amistad como la que tenía usted, tan íntima, de tantos años, con García Márquez?

Mujeres, simplemente.

Se ha elucubrado tanto. A ver qué dice Bayly en el libro.

Ese libro será un montón de mentiras. Claro, horrible.

Ha tomado partido en numerosas elecciones, en los últimos tiempos, casi siempre sin fortuna.

He tomado partido porque esa es la herencia de Sartre, tomar partido siempre. He tomado partido contra el último presidente de Perú que hemos tenido. Le escuché decir que había que acabar con la minería en el Perú para que la cosa ecológica funcionara mejor. Acabar con la minería en el Perú es un disparate que no tiene ni pies ni cabeza, porque, si alguna vez el Perú va a crecer y a desarrollarse, será a través de la minería: las montañas tienen una fantástica colección de minerales. Dios mío, este personaje. No me extraña nada que haya querido dar un golpe de Estado. Este país votó por él, pero inmediatamente se arrepintió y trató de sacarlo, y él terminó intentando dar un golpe de Estado ¡sin hablar con los militares, que son los únicos que saben de golpes de Estado! [ríe].

En 2006 dijo que había publicado, a los 70 años, su primera novela de amor, Travesuras de la niña mala. ¿No es muy tarde?

Hay historias de amor en otras obras, pero secundarias: el grueso de la novela es siempre más importante que la historia de amor. Los temas no se dieron.

¿Cómo sale uno de la tuneladora de la prensa rosa?

No haciendo ninguna declaración. Yo no he hecho ninguna sobre Isabel [Preysler, su última pareja]. Y he tenido durante un mes periodistas desde las siete de la mañana plantados en el portal. Salía a caminar y ya me los encontraba.

Ha vivido unos años en la civilización del espectáculo que denunciaba en su ensayo y…

[Ríe] Yo no voy a hablar de Isabel, para nada.

Pero la experiencia…

La experiencia ha sido magnífica, pero no literaria. No se puede convertir en una novela, eso.

No se puede aprovechar.

No, para nada. Absolutamente. He terminado una novela sobre la música peruana, sobre el vals peruano.

¿No cree que un Premio Nobel con un personaje de sociedad como Isabel Preysler es un asunto interesante para un escritor?

No, no voy a escribir una novela sobre esto, para nada, ni voy a hablar de ella.

Pero reconozca que esos dos mundos…

Sí, son dos mundos muy distintos, muy separados. Pero bueno. La experiencia se vivió y ya está, vuelvo a estar en mi casa, rodeado de mis libros.

Le decía a Juan Cruz en EL PAÍS en 2015: “Quién me iba a decir que iba a estar viviendo una gran pasión y organizando mi vida como si fuera a vivir eternamente”.

No voy a hablar de eso [ríe].

¿Se arrepiente de algo?

No me arrepiento de nada, absolutamente.

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites