A mi Chikun

A mi amigo Antonio Saborit

El viernes pasado (24 de febrero) asistí a una conferencia que impartió el profesor Stephen Greenblatt en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Quienes tengan un profundo interés en Shakespeare y en el Renacimiento, han leído al profesor Greenblatt, pero en esta ocasión eso no importa mucho. El título de la plática era “Supervivencia en tiempos de censura” (el título en inglés era más largo y más complejo). Cabe plantear que los dos objetos principales de la conferencia fueron la tiranía y la libertad; la segunda en la medida en que puede ejercerse, en este caso mediante la literatura, en contra de la censura. Lo anterior a través de los ojos de un solo hombre, de una sola cabeza, la de William Shakespeare. El evento tuvo lugar en el Auditorio Rosario Castellanos de la ENALLT (Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción), el cual estaba prácticamente lleno. A lo largo de la charla desfilaron, con intensidades variables, pasajes, ideas o nociones provenientes de Hamlet, Ricardo II, Ricardo III, El rey Lear, Coriolano, Macbeth, El mercader de Venecia, Otelo, La tempestad, Julio César, Enrique VI y seguramente otras obras que ahora se me escapan.

Mientras hablaba el profesor Greenblatt, con una sencillez y una gracia poco comunes en el ámbito académico, el auditorio no podía dejar de darse cuenta de que esa familiaridad con Shakespeare y esa sabiduría (no encuentro otra palabra) solamente las puede destilar una persona después de muchos años de dedicarse con seriedad al estudio de un tema. Un tema, William Shakespeare, aparentemente anodino y hasta irrelevante para el México de hoy, para el desarrollo del país o para resolver sus problemas sociales más acuciantes. Y, sin embargo, el profesor Greenblatt nos contó, a un puñado de profesores y a numerosos estudiantes, una serie de historias, reales e imaginarias, sobre diversos aspectos del poder político: la bajeza, el engaño, la aquiescencia, el apocamiento y la ambición; así como el arrojo que supone enfrentarse a dicho poder. Estoy prácticamente seguro de que algunos de esos aspectos resonaron en la cabeza de varias de las personas presentes, pues se sentía en el ambiente (lo sentía yo, al menos); parecía imposible no referirlos constantemente a la realidad mexicana.

Si el hilo conductor de la plática era cómo la literatura puede enfrentar o desafiar al poder político de maneras muy diversas, lo cierto es que el conferenciante hizo también referencia a cuestiones sociales, históricas, éticas y de otros campos del saber. Aquí solamente refiero dos planteamientos que llamaron mi atención. El primero es algo que puede parecer muy simple, pero que yo nunca había escuchado: los líderes políticos actuales no necesitan censurar, no necesitan recurrir a la censura. ¿Por qué? Porque basta con hacer ruido, con hacer mucho ruido, con hacer ruido constantemente, de manera que la ciudadanía ya no pueda distinguir bien, distinguir con claridad, entre tanta palabrería, tanta alharaca y tanto aspaviento. El profesor Greenblatt no lo dijo explícitamente, pero sugirió que para eso las redes sociales (y, añado yo, la obnubilación de los seres humanos del siglo XXI respecto a las mismas) son un instrumento formidable. En última instancia, la incapacidad de crear silencio(s) a nuestro alrededor y, por tanto, la imposibilidad de reflexionar sobre todo esa “información” con la que se nos machaca día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, nos hace aceptar las cosas sin reparar en ellas, casi sin chistar; nos hace pensar que eso seguramente no es tan reprobable, que aquello muy probablemente pasa en otros países también… y ya puestos, que pasa a menudo o, en el mejor de los casos, con relativa frecuencia. Y seguimos con nuestra rutina cotidiana y nuestros quehaceres diarios, como si esto y aquello fueran algo “normal” o, al menos, “relativamente normal”.

El segundo planteamiento es que muchas veces se nos olvida que lo que bastaría exigir o reclamar al poder político es algo que el profesor Greenblatt expresó con tres palabras aparentemente inofensivas: simple common decency (“simple decencia común”). Parece una expresión perogrullesca, pero sentado en ese relativamente pequeño auditorio de la Universidad Nacional Autónoma de México, por una milésima de segundo, imaginé, o tuve la sensación, que esas tres palabras harían estallar ese recinto universitario. ¿Por qué?

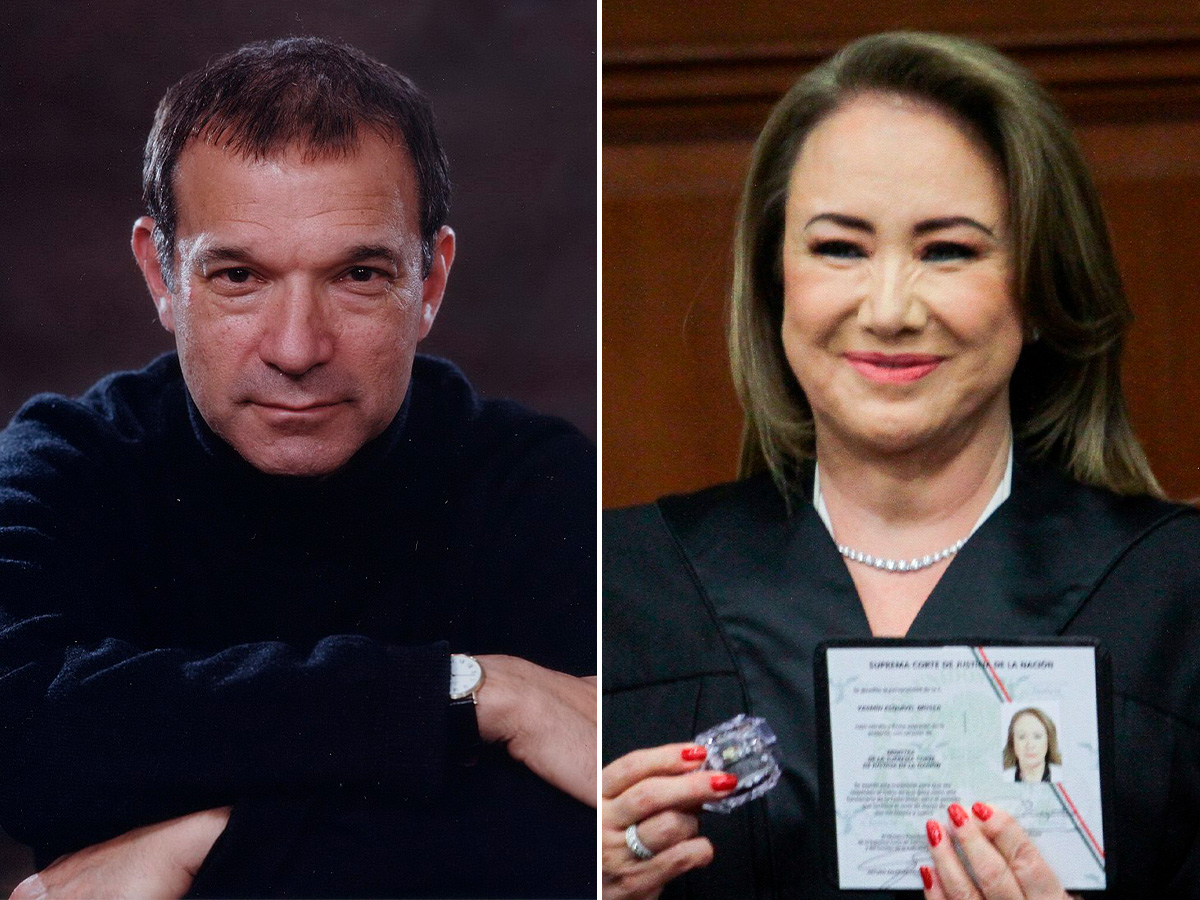

La ministra Yasmín Esquivel, quien forma parte de la Suprema Corte de México, se amparó hace poco ante la posible decisión de un Comité de Ética de una institución académica (la UNAM). Así como lo escribo aquí (cursivas incluidas) y así como lo están leyendo los lectores. En otras palabras, la ministra Esquivel censuró o pretende censurar lo que todavía no se expresa y que, en todo caso, sería o será expresado en su momento por un órgano colegiado que tiene detrás la historia, la vocación de conocimiento y la legitimidad de la institución académica más longeva y más grande de este país. Pero hay más. A raíz de la segunda batería de evidencias de plagio académico cometido por ella, en este caso en la elaboración de su tesis doctoral, la ministra Esquivel ha replicado, vía un comunicado de su abogado, lo siguiente: “[L]a posible existencia de omisiones en las citas de autores, o de errores en su redacción, solo tienen ese significado, —el de deficiencias o descuidos—, pero jamás una forma de plagio, porque técnicamente esta figura jurídica implica la publicación de una obra completa a nombre de otro.” Y añade la ministra, abogado mediante, unas palabras que Shakespeare no habría puesto en boca de ninguno de sus personajes, pero que sin duda hubiera podido convertir en ejemplar, ejemplarizante y deslumbrante poesía: “[L]a honorabilidad, competencia y probidad de una persona, son valores que se refrendan día con día con nuestra actuación pública y privada, no solamente cuando se elabora un trabajo académico… Es totalmente inexacto que, al omitir citar un autor en una tesis profesional, ello implique automáticamente el plagio de su obra completa.” Valdría la pena diseccionar las dos citas anteriores y tratar de explicar la obsesión de la ministra Esquivel con la completitud, pero no tengo espacio suficiente. Saquemos, pues, las dos consecuencias más evidentes.

Por un lado, el plagio, la deshonestidad intelectual y el fraude académico, todos ellos, convertidos en “deficiencias o descuidos”. Por otro, el trabajo académico como la trastienda donde se cocinan todas las corruptelas y todas las componendas, pues a quién le importa el hurto de la labor reflexiva, silenciosa, ardua y de alcance intelectual que han realizado otros. Y encima, en aras de algo tan poco atractivo, tan poco redituable y tan poco útil como el conocimiento (tan maltratado en México durante, por lo menos, un par de lustros).

En algún momento de su plática, Greenblatt se refirió a un pasaje de Enrique VI en el que una de las grandes faltas de las que se acusaba a alguien y por las que debía ser duramente castigado era corromper a la juventud; su falta: haber creado… una escuela de gramática (grammar school). El conocimiento como algo amenazante, como algo a erradicar; en este caso, una escuela tardomedieval en la que se enseñaba no solo gramática (como podría pensarse), sino también lógica, retórica, historia, matemáticas y ciencia natural. Dicho de otro modo, un recinto en el que se pretendía enseñar a pensar críticamente. Me pregunto qué pasó por la cabeza de los estudiantes presentes aquel día al escuchar esa parte de la charla sobre William Shakespeare. Sea como sea, al terminar la conferencia y sin idealizar la actividad universitaria (pues conozco bien sus abusos, su pretenciosidad, sus “feudos” y su falta de generosidad), pensé en el valor y en la fuerza de varias de las cosas que, desde mi punto de vista, personas como el profesor Greenblatt representan. Entre ellas, la reflexión, la dedicación, la palabra argumentada y el conocimiento, así como la posibilidad de enseñar algo a la juventud, de estimular su pensamiento, de incitar su curiosidad y de motivarle, no solo en el ámbito estrictamente intelectual. Por mi parte, salí encantado del Auditorio Rosario Castellanos, mientras resonaban en mí las tres palabras, quizá inofensivas, que había escuchado poco antes: simple common decency.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites